„Ich versteh schon was sie meinen. Syrien und so. Warlords, Religionskrieg, Stellvertreterkrieg. Die Parallele zum Dreißigjährigen Krieg ist en vogue, aber sie führt in die Irre. Wir glauben, wir verstehen den Nahen Osten, weil es bei uns vor 400 Jahren ja auch ein großes Gemetzel gab. Und in Wirklichkeit verstehen wir gar nichts. Ich fürchte, ich bin nicht die Richtige für Ihr Interview.“

Die Stimme am anderen Ende der Leitung gehört einer langjährigen Kriegsreporterin, die ich um ein Interview gebeten habe. Ihre Absage bringt mich ins Grübeln. Seit über anderthalb Jahren bin ich am Dreißigjährigen Krieg dran, es wird ein Dokudrama mit Spielszenen für die ORF und die ARD, und ich versuche natürlich dieses Massaker zu verstehen, indem ich es mit den aktuellen Konflikten im Nahen Osten vergleiche. Die Parallelen sind ja auch augenfällig: Da mischen sich Aufstände mit Bürgerkriegen und ethnisch-religiösen Konflikten, da agieren Warlords und Milizen im Dienst intervenierender Großmächte, da läuft es immer wieder Sunniten gegen Schiiten hinaus, so wie damals in Europa auf Katholiken gegen Protestanten. Und es gibt auch genug Experten, die genau auf diese Parallelen immer wieder hinweisen. Ganze Historikerkonferenzen beschäftigen sich damit, ob es einen Westfälischen Frieden für den Nahen Osten geben könnte.

Natürlich sind allzu simple Gleichsetzungen gefährlich. Andererseits: Kann man überhaupt anders in die Vergangenheit schauen als durch die Brille der Gegenwart? Sind die fünf Spielhandlungen, in denen wir der Geschichte ein Gesicht geben wollen – die Geschichte des Söldners, der Bäuerin, des Kaufmanns - nicht notgedrungen Projektionen, die mindestens so viel über unsere Zeit aussagen wie über die Vergangenheit?

Ich sitze mit meinem Fachberater am Drehbuchtext der Spielszenen und streue barocke Wendungen ein. Euer Liebden. Euer Gnaden. Die Bauern sind übel traktiert worden. Ich schlag keine geistlichen Leut. Der Fürst hält mich in guter Affection. Es macht Spaß, so mit der Sprache zu spielen. Und doch: So hat damals kein Mensch geredet. Es sind Floskeln, die uns den Geschmack einer vergangenen Zeit vermitteln – keine authentische Reproduktion des damaligen Deutsch. Genau so wie Requisiten, Kostüme und die verwinkelte Burg Kreuzenstein vor allem eins sind: Kunstmittel, um Atmosphäre zu vermitteln.

Ist das alles authentisch?

Wir versuchen es. Wir sind penibel. Wir wühlen uns durch alte Stiche und Ölschinken. Wir fragen Reenactmentgruppen um Rat, die seit Jahren Feldlager aus der Zeit nachstellen – mit archäologischem Anspruch. Immer mehr Details tauchen auf. Augustinernonnen hatten weiße Gewänder, keine schwarzen. Die Feldlager waren voller Frauen. In Oberösterreich gab es damals keine Esel – oder vielleicht doch? Und trotzdem weiß ich: Wir können uns nur annähern.

Wenn wir die Menschen des 17. Jahrhunderts nach ihren Überzeugungen, Träumen und Ängsten fragen könnten – was würden sie antworten?

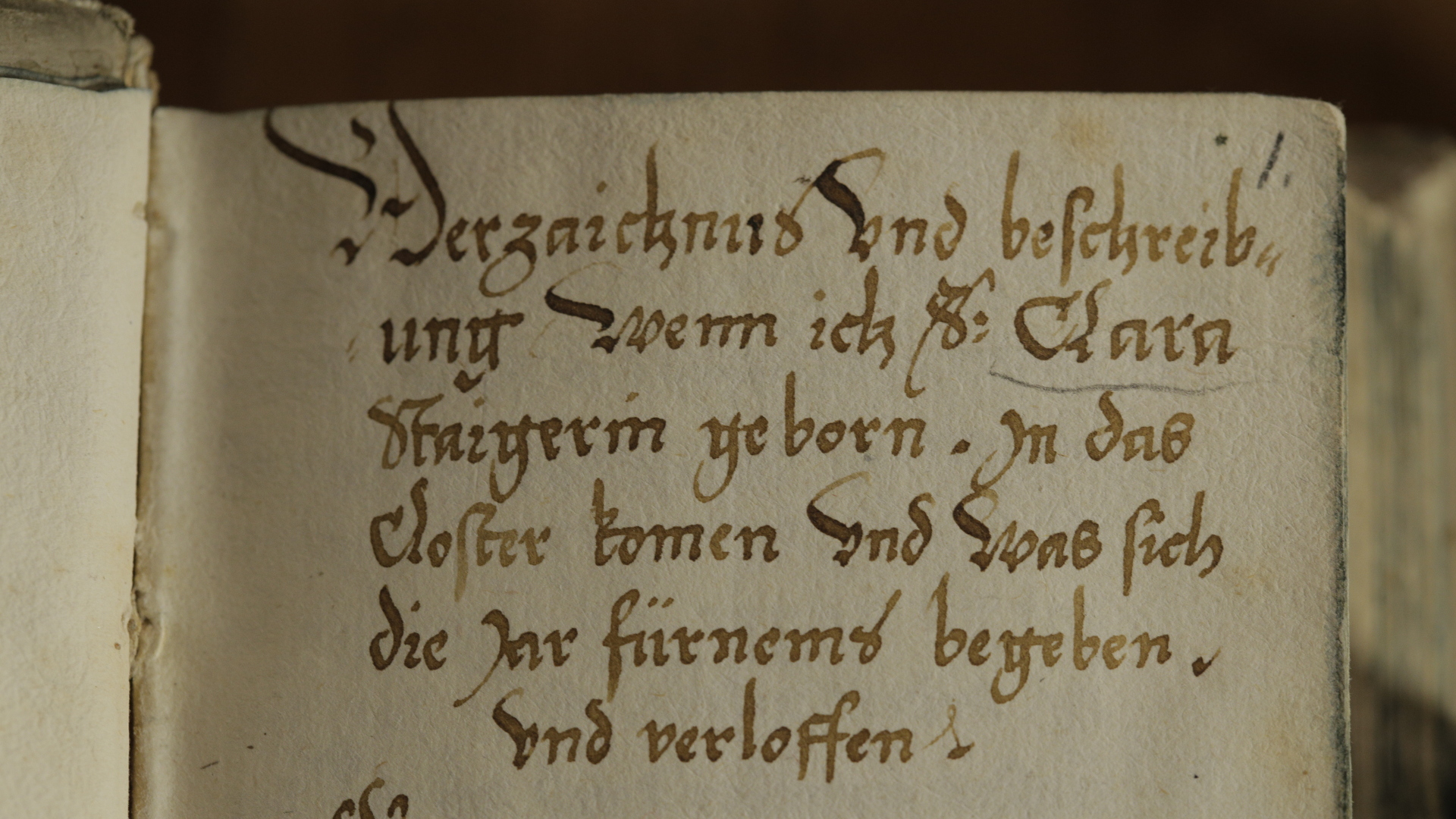

Ich versuche es mit einem Kunstgriff: In den Spielszenen gibt es eine Reporterstimme, verkörpert von Tatort-Star Adele Neuhauser. Sie stellt den historischen Figuren Fragen, die wir ihnen aus heutiger Sicht vielleicht stellen würden. Fürchtet sich ein Söldner vor der Hölle? Hat er Gewissensbisse, wenn er mordend und plündernd durch eine eroberte Stadt zieht, während seine Frau und seine Kinder draußen im Feldlager warten? Kennt eine Nonne, die mit zehn ins Kloster kommt, so etwas wie Selbstverwirklichung? Welche Überzeugungen hat ein calvinistischer Bankier, der an den Börsen Europas Geld für katholische Feldzüge aufstellt - gegen seine eigenen Glaubensbrüder? In den Fragen von Adele Neuhauser – mal provokant, mal neugierig, mal einfühlsam - trifft die Gegenwart auf eine fremde Vergangenheit.

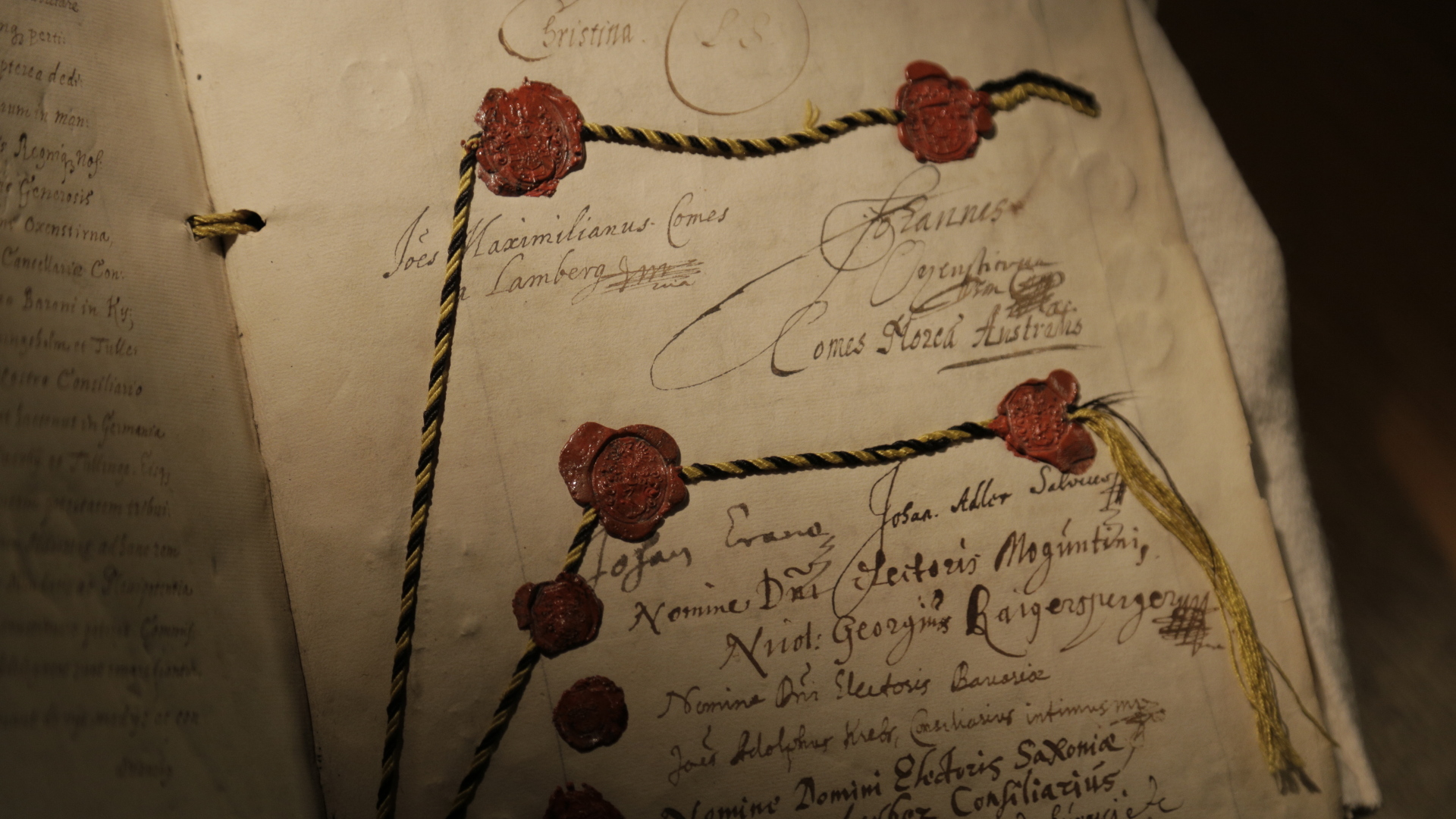

Unsere andere große Annäherung an den Dreißigjährigen Krieg haben wir vor zwei Wochen abgeschlossen: Eine große Reise durch das ehemalige Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation – vom Prag über Magdeburg bis hinauf nach an den Ostseestrand, von meiner Heimatstadt Eichstätt in Bayern über Oberösterreich zurück nach Wien. Es ist ein Trip quer durch den halben Kontinent. Wir reisen gleichzeitig durch die Gegenwart, und virtuell reisen wir in die Vergangenheit, die wie eine unsichtbare Schicht unter dem liegt, was wir sehen. Wo ein Schlachtfeld war, ist jetzt ein Maisfeld. Wo Köpfe aufgespießt wurden, machen Touristen Selfies. Im Magdeburger Dom, wo sich die Belagerten 1632 mit einem Kniefall retteten, übte man 1989 den aufrechten Gang. Und so geht es weiter: Pendler statt Söldner, Strandkörbe statt Landungstruppen, Archivarinnen statt Trossweiber, Neubausiedlung statt Kloster.

Wahnsinn, wie die Entfernungen zusammengeschrumpft sind. Für uns sind es ein lange Stunden auf der Autobahn, die wir uns mit Kaffee im Pappbecher und tschechischen Hustenzuckerln versüßen. Für die Söldner des 17. Jahrhunderts sind es monatelange Gewaltmärsche, die für viele zu Todesmärschen werden: Es sind oft mehre die Seuchen als die Schlachten, die die Leute dezimieren. Immer noch habe ich das Bild von der porös-aufgeblähten Oberfläche des Knochens eines Gefallenen vor mir, über das der Anthropologe Alexander Lutz von der Anthropologischen Staatssammlung in München mit der Hand streicht, fast liebevoll: Eine ganz besonders schöne Knochenhautentzündung, sagt er lächelnd. Typische Marschkrankheit. Kommt von fortgesetzter physischer Überbelastung und ist nicht lustig – Patienten klagen über unerträgliches Druckgefühl.

Am Wochenende ist Kostümprobe für die Spielszenen. Dann werden wir anfangen, das Puzzle zusammenzusetzen.